Die Fähigkeit trotzdem weiterzumachen, aber anders

Worum es der Klimabildung gehen sollte, wenn die Katastrophe schon begonnen hat

Was in anderen Weltregionen längst Alltag ist, erreicht inzwischen auch das Bewusstsein der breiten Bevölkerung in Deutschland und Europa: Wir merken, dass die Jahreszeiten kaum mehr so ablaufen, wie es noch in Bilderbüchern steht. Immer häufiger und heftiger treffen Unwetter, Überschwemmungen, Hitzewellen oder Dürren auch solche Gegenden, in denen bislang ein recht zahmes Klima herrschte. Selbst die Klimazonen verschieben sich, und damit die langfristigen Lebensräume der Tiere und Pflanzen, die an sie angepasst sind, darunter Waldbaumarten und Feldfrüchte bis hin zu Schädlingen und Krankheitsüberträgern.

Dass wir lernen müssen, uns an ein sich wandelndes Klima anzupassen, ist damit auch keine abstrakte Risikovorsorge mehr, bei der wir ernsthaft hoffen können, starke Klimawandelfolgen ließen sich zumindest bei uns am Ende doch noch vermeiden. Vielmehr ist unsere Anpassungsfähigkeit hier und heute gefordert.igkeit und Selbstwirksamkeit.

Zur Studie:

Im Mittelpunkt der Studie stand die Frage, ob und wie BNE wirksam zur Klimawandelanpassung beitragen kann. Dafür befragten wir 21 BNE-Praktiker:innen aus ebenso vielen non-formalen Bildungseinrichtungen (u.a. Orte der Kultur, Weiterbildung).

Sie waren sich einig, dass BNE den Klimawandel zum Thema machen kann und sollte. Gleichzeitig zeigten sie großen Bedarf an eigener Weiterbildung und Lernformatentwicklung. Im vorliegenden Beitrag denken wir unsere Erkenntnisse konzeptionell weiter.

Vor diesem Hintergrund haben wir Praktiker:innen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen gefragt (Lüdtke et al. 2024). Uns interessierte, welche Kompetenzen BNE fördern kann und sollte, damit Lernende die Herausforderungen des Klimawandels konstruktiv annehmen können. Nach Einschätzung unserer Gesprächspartner:innen sind drei Kompetenzen für die Klimawandelanpassung besonders wichtig: Motivation, Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit.

Führen wir uns zunächst vor Augen, was darunter jeweils zu verstehen ist, bevor wir diese Schwerpunktsetzung hinterfragen.

Was wir brauchen, um uns anzupassen

Für jedes Vorhaben, das wir nicht schon als Routine abspulen, brauchen wir ein Mindestmaß an Entschlossenheit, Geschick und Selbstvertrauen. Wir müssen handeln wollen; wir müssen wissen, wie es geht; und damit wir gerade bei langwierigen und schwierigen Vorhaben nicht vorzeitig aufgeben, müssen wir auch davon überzeugt sein, dass wir unser Ziel erreichen können. Ziemlich genau darum geht es bei den Kompetenzen Motivation, Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit (genauer: Selbstwirksamkeitserwartung).

- Motivation bringt uns – ganz im Wortsinn – in Bewegung. Sie ermöglicht den Schritt vom Wissen zum Handeln, und sie kann ansteckend sein. Ob aus innerer Überzeugung (intrinsisch) oder als Antwort auf soziale Erwartungen oder Kosten (extrinsisch), gibt sie den Impuls, die Herausforderungen des Klimawandels anzunehmen, Handlungsmöglichkeiten zu erkunden, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen.

- Handlungsfähigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir nicht nur motiviert, sondern auch handfest in der Lage sind, gute Entscheidungen und Pläne zu fassen und umzusetzen. Nullemmissionen, klimaresiliente Städte oder globale Klimagerechtigkeit sind schöne Ziele, aber als handlungsfähig erweisen wir uns nur, wenn wir lernen, sie auch umzusetzen.

- Und schließlich bezeichnet Selbstwirksamkeit hier die Erwartung, dass unser Handeln zu guten Ergebnissen führen wird, was auch immer dies im konkreten Fall bedeutet. Gelingt uns, was wir uns vornahmen, dann fördert die dadurch erfahrene Selbstwirksamkeit wiederum die Motivation, weitere Herausforderungen in Angriff zu nehmen.

Wie die Teilnehmenden unserer Studie halten wir diese drei Kompetenzen für unverzichtbar – fürs Klimahandeln wie für jede Art von Handeln. Sagt uns diese Auswahl aber genug darüber, worauf es gerade bei der Klimawandelanpassung ankommt? Motivation, Handlungsfähigkeit und die begründete Erwartung der Selbstwirksamkeit stellen sich am ehesten dann ein, wenn wir uns in kurzen, vertrauten Handlungszyklen von Problemen zu Lösungen bewegen. Das mag genügen, wenn wir lediglich vorhaben, von Fall zu Fall auf ungünstige Umweltbedingungen zu reagieren, ihnen noch ein Mindestmaß an Lebensqualität abzuringen, dem Schlimmsten zu entgehen. Doch wenn wir bei diesen Kompetenzen stehen bleiben, laufen wir Gefahr, die Fragen einer beherzten Zukunftsgestaltung aus den Augen zu verlieren. Denn wer sich darauf konzentriert, Probleme zu lösen, oder Störungen im gewohnten gesellschaftlichen Betriebsablauf zu beseitigen, der festigt so oft den Status quo.

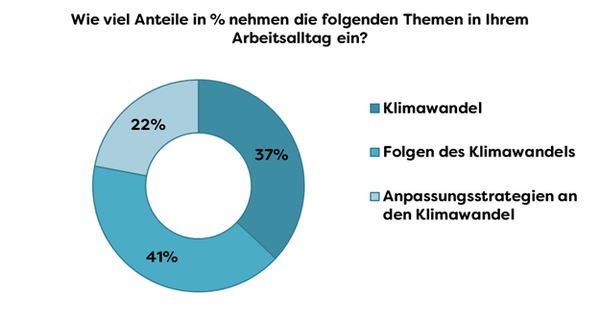

Dass die BNE-Praktiker:innen in unserer Studie die genannten Kompetenzen in den Mittelpunkt rücken, passt auch zu einem weiteren Befund: Die meisten Befragten hielten es für wichtiger, Maßnahmen zur Vermeidung des Klimawandels zu ergreifen, als zur Anpassung an den Klimawandel. Und mit Blick auf ihre tägliche Arbeit in der Klimabildung gaben sie im Mittel an, vier von fünf Stunden auf Klimafakten, Klimawandelfolgen und deren Vermeidung zu verwenden – und nur eine Stunde (rund 20 Prozent) auf das Thema Anpassung, das heißt: auf gezielte Veränderung. Vor diesem Hintergrund dürfen wir vermuten: Wenn wir uns als Gesellschaft befähigen wollen, nicht den Status quo vergeblich zu verwalten, sondern die Zukunft mutig zu gestalten, dann sollten wir über andere Prioritäten in der Klimabildung nachdenken.

Mittelwerte der Angaben von Studienteilnehmenden zu der Frage, welchen Zeitanteil die Themen Klimawandel, Folgen des Klimawandels und Anpassungsstrategien an den Klimawandel in ihrer täglichen BNE-Bildungsarbeit einnehmen.

Quelle: Lüdtke et al. 2024

Was wir brauchen, um unsere Zukunft zu gestalten

An dieser Stelle scheint zunächst die einflussreiche Konzeption der Gestaltungskompetenz einspringen zu können, die insbesondere von Gerhard de Haan entwickelt wurde (z.B. De Haan 2008). Aber bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass auch sie kaum über das Denkmuster des Problemlösens hinausgeht. Zwischen Teilkompetenzen wie „Wissen aufbauen“, „an Entscheidungsprozessen partizipieren“ oder „Empathie für Benachteiligte zeigen“ kommt am ehesten noch die Fähigkeit, „vorausschauend zu denken und zu handeln“, in die Nähe eines kreativen Gestaltungsbegriffs.

Aber brauchen Menschen, die ihre Zukunft gestalten wollen, nicht auch und zuerst Fantasie und Utopiefähigkeit – die Fähigkeit, in alternativen Gesellschaftsentwürfen zu denken (Gebauer & Thapa 2021)? De Haans etabliertes Konzept der Gestaltungskompetenz lässt diese Kernkompentenzen aus (ohne sie ausdrücklich auszuschließen). Um die Unterscheidung zu erleichtern und den Bedeutungsunterschied zu betonen, möchten wir deshalb hier von Transformationskompetenz sprechen, wenn es um die umfassende Fähigkeit geht, Gesellschaften neu zu gestalten. Dies schließt den gelingenden Umgang mit fremdbestimmten Veränderungen mit ein.

Auch in anderen Kontexten ist das etwas sperrige Wort der Transformationskompetenz geläufig - in durchaus verwandten Bedeutungen. So kann es im Betriebsmanagement unter anderem die Fähigkeit meinen, eine bestimmte Strukturanpassung zu meistern - oder auch einen fortlaufenden Organisationswandel unter fluiden Bedingungen. Der Generation der ostdeutschen „Wendekinder“ wird mit dem Wort attestiert, dass sie aus der Erfahrung eines tiefen gesellschaftlichen Umbruchs gelernt habe, mit Wandel bejahend und kreativ umzugehen (z.B. Lettrari 2019).

Auch die Transformationskompetenz, von der wir sprechen, bezieht sich sowohl auf individuelle Qualitäten als auch auf Fähigkeiten von Gruppen oder Organisationen. Mit Blick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen des Klimawandels möchten wir unser Begriffsverständnis auf folgende Kurzformel bringen: Transformationskompetenz ist die Fähigkeit, trotzdem weiterzumachen, aber anders. Sie verbindet die Zähigkeit des „trotz allen Widerständen“ mit der Beweglichkeit des „anders geht es auch“. Das Gelenk dazwischen bilden die Tugenden des Weitermachens, Ausprobierens, Dazulernens, wie sie schon von unseren altbekannten Problemlösungskompetenzen vorgezeichnet sind.

Unsere Transformationskompetenz wächst mit dem Möglichkeitenraum, den wir schon heute für die Zukunft in Betracht ziehen. „Trotzdem“ könnte perspektivisch etwa bedeuten: trotz unklaren Aussichten, trotz gesellschaftlicher Verachtung, trotz fehlenden Mitteln, trotz ökologischer Verwüstung, trotz zusammenbrechender Infrastruktur, trotz bewaffneten Konflikten, trotz Krankheit, Mangel und Tod. Und „auf andere Weise“ könnten wir in ganz vielfältigen und grundsätzlichen Hinsichten weiterleben, von unseren politischen und wirtschaftlichen Systemen über soziale Normen bis hin zu großen und kleinen Einzelheiten der Praxis. Lernende sollten vielfältige Szenarien und Handlungsbeispiele kennenlernen und sich in dem Gedanken üben, dass Klimawandelanpassung in vielen Fällen bedeuten könnte, nicht den Status quo einzudeichen, sondern radikal anders weiterzumachen als bisher. Motto: Kommt die Flut, schwimmen wir in Hausbooten obenauf.

Earthship-Passivhäuser (hier in der Wüste von New Mexico) vereinen schon seit den 1970er Jahren Nachhaltigkeit und Klimaresilienz. Weil sie weitgehend feuerfest sind, gilt die Bauweise als zukunftsweisend auch für brandgefährdete Gebiete.

Bildquelle: Jenny Parkins via Flickr, CC BY-SA 2.0

Überschätzen wir uns?

Wir leben bereits heute in der Klimakatastrophe. Ein Großteil der Klimabildung in Deutschland scheint allerdings weiterhin so angelegt zu sein, als könnten wir die ökologischen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaftsstrukturen noch aufhalten. Deshalb schlagen wir vor, die Klimabildung spätestens jetzt auf eine umfassende Transformationskompetenz auszurichten. Lernende sollten sich im Kern darauf vorbereiten, im Wandel zu leben und ihn mutig und klug mitzugestalten.

Gegen diesen Vorschlag lässt sich manches einwenden. In unserer Studie, die den Anstoß zu diesen Überlegungen gab, gehen fast zwei Drittel der teilnehmenden BNE-Praktiker:innen davon aus, dass es Lernende überfordert oder überfordern könnte, sich tiefergehend mit den zu erwartenden Klimawandelfolgen und den Möglichkeiten zur Anpassung zu beschäftigen. Einige Befragte sprechen von Angst und Lähmung der Lernenden (Lüdtke et al. 2024, Abschnitt 3.4). Und steckt in diesen Gefühlen vielleicht sogar eine realistische Einschätzung der Lage, weil uns die Gestaltungsspielräume längst ausgehen? Auch Fridays for Future oder die Letzte Generation konnten trotz jahrelanger Medienpräsenz in der Sache wenig ausrichten. Sollte Klimabildung inzwischen nicht zuerst Trauerarbeit leisten und die Leidensfähigkeit von Lernenden stärken?

Aus unserer Sicht schließen sich die unterschiedlichen Kompetenzen jedoch nicht aus. Und sicher gehört zu der Fähigkeit, Wandel zu gestalten, auch die Fähigkeit, Wandel auszuhalten. Aber gerade deshalb dürfen wir uns nicht gestatten, über den Verlust alter Zukünfte die Zukunftsgestaltung insgesamt aufzugeben. Die technisch-industriellen Gesellschaftsträume der Moderne mögen für die meisten von uns bald Vergangenheit sein. Umso wichtiger ist es, dass wir mit einem realistischeren Verständnis der gegebenen Voraussetzungen bessere, umweltgerechte Visionen des guten Lebens entwickeln und anpacken, im Kleinen wie im Großen. Was es im Kern bedeutet, ein gutes Leben zu leben, und wie vielfältig es in Wirklichkeit aussehen kann, gehört zum Wichtigsten, was Klimabildung heute vermitteln kann.

Literatur

De Haan, G. (2008): Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, herausgegeben von I. Bormann und G. De Haan, S. 23–43. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-531-90832-8_4

Gebauer, J.; Thapa, P.P. (2021): Utopisieren: Zukunftsfähige Ökonomien denken und verwirklichen (Heftschwerpunkt). In: Ökologisches Wirtschaften 36(3), 14–29. URL: https://oekologisches-wirtschaften.de/index.php/oew/issue/view/164 (frei zugänglich)

Lettrari, A. (2019): Wendekinder und Transformationskompetenz. Change Management in Ostdeutschland 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. In: Journal für politische Bildung 4/2019, 32-37.

Lüdtke, K.A.; Thapa, P.P.; Zerbe, S. (2024): Can Education for Sustainable Development Support Climate Change Adaptation Effectively? A Delphi Study of Germany’s Non‐Formal Education Sector. In: European Journal of Education 60(1). URL: https://doi.org/10.1111/ejed.12797 (frei zugänglich).

Illustration zum Beitrag: Benjamin Bertram

Firma und/oder Position im Unternehmen

Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Sustainable Europe Research Institute Germany e.V.

User Biographie

Ich bin Ökologe, Philosoph und Autor. Besonders interessieren mich Umweltphilosophie, utopisches Denken und Naturschutz als Friedensarbeit. Derzeit arbeite ich als Wissenschaftler mit vielen europäischen Kulturpartnern unter dem Dach von „The Big Green“, einem EU-Projekt zu Kunst und nachhaltiger Entwicklung.

Firma und/oder Position im Unternehmen

Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer

User Biographie

Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer im Dezernat "Biosphärenregion und nachhaltige Regionalentwicklung". Meine Forschungsinteressen liegen in der Wissenschaftskommunikation, dem Verhältnis von Ökologie, Naturschutz und Nachhaltigkeitsbildung sowie der Frage, wie Bildung Zukunftsprobleme aufgreifen kann.

Schreibe einen Kommentar